- SI-CLUB DÜSSELDORF:

- Presse

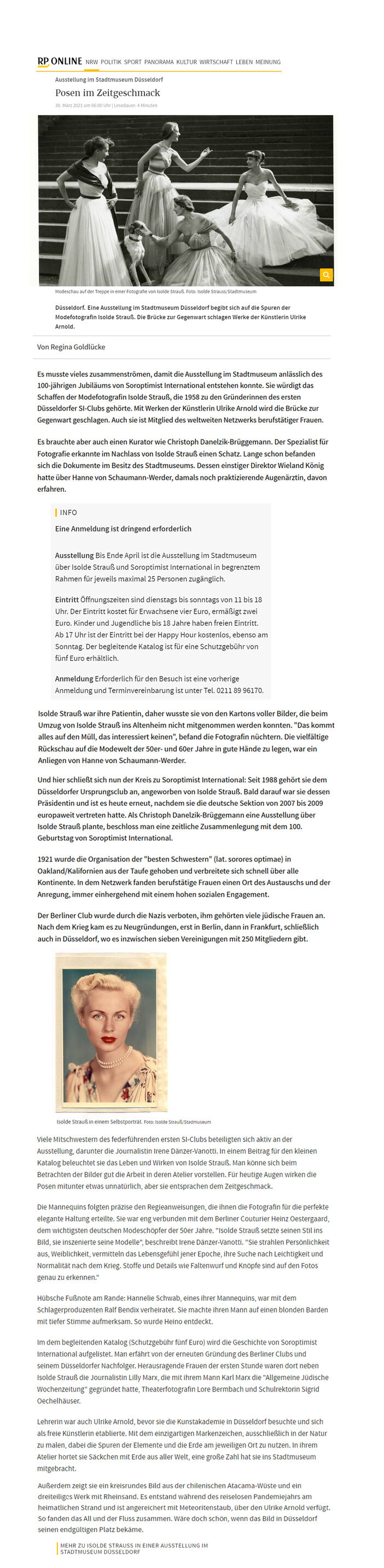

- >

- Pressespiegel

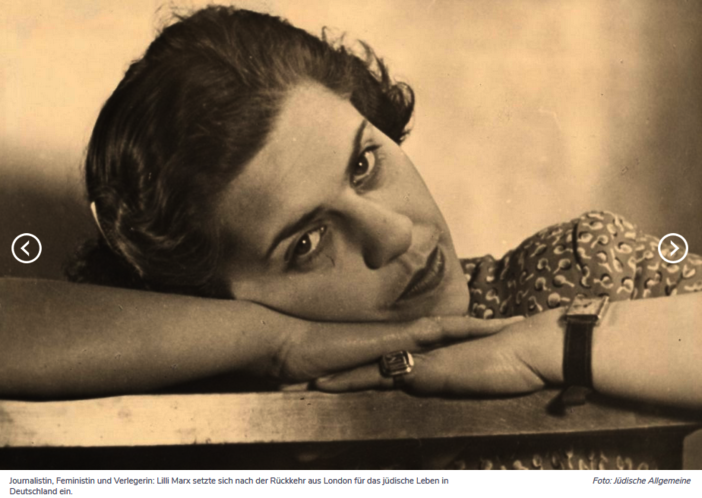

Die Erinnerung an Lilli Marx wachhalten - von Andrea Röhrig, Rheinische Post 19.04.2025

Daniela Stern und ihr Bruder Rafael besuchten auf Einladung des Frauennetzwerkes Soroptimist International den Ausstellungsraum im Bürgerhaus Benrath.

BENRATH Der Besuch in Deutschland bei ihrem in Borken lebenden Bruder Rafael bedeutet Daniela Stern viel. Die Israelin ist aus Nahariya angereist, das in der Nähe von Tel Aviv liegt. Und ihr wird es angesichts des bewaffneten Konfliktes im Nahen Osten etwas leichter ums Herz, weil sie hier so viel Wärme und Unterstützung für das jüdische Volk spüre, wie sie sagt: „Fast die ganze Welt hasst uns, aber es gibt Ausnahmen, so wie Euch.“

Einige dieser so benannten Menschen hatten sich am Mittwochnachmittag im Benrather Bürgerhaus versammelt. Denn dieses weist seit dem 27. Januar diesen Jahres eine Besonderheit auf: In der ersten Etage wurde ein Ausstellungsraum eröffnet, in dem an die Jüdin und Publizistin Lilli Marx erinnert wird.

Marx hatte nach dem Krieg am Standort des Benrather Tageblatts mit ihrem Mann Karl die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung gegründet. Bis 1986 wurde das Blatt dort hergestellt, dann zog es zunächst nach Bonn, später nach Berlin. Lilli Marx blieb aber bis zu ihrem Tod im Jahr 2005 Düsseldorferin.

Vor allem Schülerinnen und Schüler sollen sich in dem Raum mit der Person Lilli Marx, aber auch mit jüdischem Leben in Deutschland damals und heute auseinandersetzen. Marx überlebte die Judenverfolgung in England im Exil, ihre Eltern wurden in Konzentrationslagern ermordet.

Unterstützt wird das Projekt in Benrath von dem weltweit engagierten Netzwerk von und für berufstätige Frauen, Soroptimist International. Daniela Stern ist eine von ihnen. Über dieses Netzwerk verband sie sich schon vor vielen Jahren mit Hanne von Schaumann-Werder, die sich ihrerseits stark für das Marx-Projekt engagiert. Vor allem, da die ehemalige Deutschland-Präsidentin Lilli Marx, ebenfalls eine Soroptimistin, persönlich gekannt hat.

Aber auch in Borken gibt es Club-Mitglieder – wie Carola Summen. Diese kennt wiederum Bernadus Kamerhuis, Ehemann von Rafael Stern, seit Schultagen. Als Daniela Stern dann 2020 ihren Bruder im Münsterland besuchte, der zuvor viele Jahre für die amerikanische Botschaft in Berlin arbeitete und dann in Borken seine zweite Heimat fand, sagte dieser, sie könne sechs Soroptimistinnen zum Frühstück einladen.

Unter diesen war dann auch Carola Summen. So wird untereinander ein Netzwerk geknüpft. Eine Einladung nach Benrath in den Lilli-Marx-Ausstellungsraum für das Geschwisterpaar lag deshalb nahe. Und auch die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth, die ebenfalls Soroptimistin und zudem Schirmherrin des Benrather Projektes ist, lässt trotz ihres hohen Alters und ihrer eingeschränkten Gesundheit so gut wie keinen Termin aus, bei dem es darum geht, dass Lilli Marx und ihr Wirken nicht in Vergessenheit gerät.

Das soll nun auch über diesen besonderen Ausstellungsraum im Bürgerhaus gelingen, der nicht einfach nur ein Museum ist, das man sich anschauen kann.Wolfgang D. Sauer, Leiter des Benrather Heimatarchivs, das zur Benrather Heimatgemeinschaft gehört, führt es so aus: Es soll ein aktiver Raum sein, der – vor allem durch die Mitarbeit von Schülern und Schülerinnen – mit Leben gefüllt wird.

Aktuell ist in dem Raum eine Ausstellung mit Bildern und Werken aus dem Benrather Annette-Gymnasium zu sehen. Sauer kann sich vorstellen, dass man künftig Boxen mit Info-Material über Lilli, Karl Marx und die Jüdische Wochenzeitung füllt und diese interessierten Schulen zur Verfügung stellt.

Ein wenig sorgt man sich bei der Heimatgemeinschaft, die als gemeinnütziger Verein die Trägerschaft des Ausstellungsraumes übernommen hat, mit den eigenen auch zeitlich eingeschränkten Möglichkeiten der Konzeption gerecht werden kann. So ist beispielsweise auch die Technik noch nicht auf dem neuesten Stand.

Einen verlässlichen finanziellen Sponsor hat der Lilli-Marx-Raumjedoch. Der Düsseldorfer Künstler Günther Uecker hat Ende 2024 eine Mappe mit zwei signierten Prägedrucken als Benefizgabe herausgeben. Einer trägt den Titel „Un-

limitiert“.

Weil die Nachfrage gut sei, habe Uecker jetzt gerade 30 weitere Exemplare signiert, erzählte von Schaumann-Werder. Der Künstler habe zugesagt, über dieses Kunstwerk bis zu seinem Lebensende einen unlimitierten Kredit für das Projekt zu gewähren. Und was liegt da näher, als dass auch dessen Ehefrau Christine nicht nur am Donnerstag ebenfalls in Benrath war, sondern dass auch sie Soroptimistin ist.

INFO - Benefiz-Grafiken von Günter Uecker

Sponsoring Der Düsseldorfer Künstler Günther Uecker hat zwei Prägedrucke in einer Mappe zur Finanzierung des Projektes freigegeben. Der eine Druck trägt den Titel „Mal“, der andere den Titel „Unlimitiert“. Die Mappe enthält zudem zwei Broschüren, darunter auch die Biografie von Lilli Marx. Vertrieb Die Mappe wird über die Galerie Till Breckner, Altestadt 7, vertrieben, Preis auf Anfrage.

Gemeinsam mit ihrem Mann gab Lilli Marx das »Jüdische Gemeindeblatt für die Britische Zone« heraus. Nun zeigt eine Ausstellung die Lebensgeschichte der Publizistin

von Jan Popp-Sewing - Jüdische Allgemeine 15. Februar 2025 – 17. Schwat 5785

Eine auf Hochtouren laufende Druckerpresse kündigte 1946 im südlichen Düsseldorfer Stadtteil Benrath einen besonderen Neubeginn an. Die tiefschwarze Maschine spuckte Hunderte Exemplare einer Zeitung mit dem Titel »Jüdisches Gemeindeblatt für die Britische Zone« aus. Das Medium wurde bald darauf zum »Allgemeinen Wochenblatt der Juden in Deutschland« und damit zur Vorgängerzeitung der heutigen »Jüdischen Allgemeinen«.

In einer ruhigen Nebenstraße startete damit die publizistische Vernetzung der überlebenden jüdischen Deutschen im Westteil des Landes, der späteren Bundesrepublik – unter der Leitung von Karl und Lilli Marx.

Ihre Eltern wurden im KZ ermordet

Lilli Marx, 1921 als Lilli Behrendt in ein liberales Berliner Elternhaus geboren, konnte 1939 nach England fliehen. Ihre Eltern wurden im KZ ermordet. In London lernte die junge Frau ihren späteren Ehemann kennen, den 24 Jahre älteren Journalisten Karl Marx. Die beiden kehrten schon 1946 nach Deutschland zurück und fingen in Düsseldorf neu an, als Medienunternehmer der ersten Stunde.

Dass Lilli Marx nach der Hochzeit 1947 weiterarbeitete – noch dazu in leitender Funktion –, war für damalige Zeiten ungewöhnlich. Ihr Ehemann Karl schrieb Leitartikel, während sie sich als Geschäftsführerin um Organisation und Weiterentwicklung des Verlags kümmerte.

Nach der Hochzeit arbeitete sie in leitender Funktion weiter.

Die gebürtige Berlinerin setzte sich von Benrath aus für die Wiederbelebung jüdischer Traditionen und Werte ein – und für die Aussöhnung mit der Mehrheitsgesellschaft. Sie engagierte sich im Vorstand der Düsseldorfer Gemeinde und war 1951 Mitgründerin der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in der NRW-Landeshauptstadt. Auch für eine Verbesserung der Rolle der Frau machte sich die Rückkehrerin stark. Unter ihrer Leitung erschienen Beilagen, die auch soziale und Frauenthemen betrafen wie »Frau in der Gemeinschaft«.

Lilli Marx zählte 1958 auch zu den Gründerinnen des ersten Soroptimistinnen-Klubs in der NRW-Landeshauptstadt, der sich für Gleichberechtigung und Menschenrechte für Frauen und Mädchen einsetzt. Hanne von Schaumann-Werder, ehemalige Deutschland-Präsidentin von Soroptimist International, kann sich noch gut an die Begeisterung erinnern, mit der Lilli Marx die Frauen im Klub mitriss und neue Ideen entwickelte.

Lebensabend im Nelly-Sachs-Haus

Nach dem Tod ihres Mannes 1972 zog sich Lilli Marx als Geschäftsführerin zurück. Sie heiratete den Schriftsteller Alexander Czerski und pendelte zwischen Deutschland und Israel. Ihren Lebensabend verbrachte sie im Nelly-Sachs-Haus, dem Alten- und Pflegeheim der Düsseldorfer Gemeinde. Dort starb sie am 5. April 2004 mit 83 Jahren.

Doch ihre Wirkung hält an. Auf Initiative der Benrather Bürgerschaft wurde 2022 zunächst eine Straße nach ihr benannt. Und inzwischen hatte sich ein Bildungsprojekt gegründet, das speziell junge Menschen über Lilli Marx informieren möchte. Dahinter stehen die Heimatgemeinschaft Groß-Benrath, der Soroptimistinnen-Klub und die Stadt. Das Ziel war früh klar: ein Museumsraum.

Jahrelang liefen Vorbereitungen und Recherche. Wolfgang D. Sauer, Leiter des Heimatarchivs Benrath, suchte in diversen Archiven Material zusammen, er fand auch die Heiratsurkunde. Für den pensionierten Deutsch- und Geschichtslehrer ist die Publizistin »eine Brückenbauerin für Freundschaft und Aussöhnung«. Schülerinnen und Schüler des Benrather Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums erstellten eine Ausstellung mit Bildern aus dem Leben von Lilli Marx und nahmen einen Podcast auf. Die Schirmherrschaft des Projekts übernahm Rita Süßmuth. Sie unterstrich bei der Eröffnung: »Lilli Marx ist ein großes Beispiel dafür, dass Versöhnung möglich ist.«

Bert Römgens, Geschäftsführer der Gemeinde und Leiter des Nelly-Sachs-Hauses, lernte Lilli Marx noch im Seniorenheim kennen: »Sie liebte den konstruktiven Dialog, mich begeisterte ihr wacher Geist.« Zur Finanzierung des Museumsraums trugen der Galerist Till Breckner und der Künstler Günther Uecker bei. Uecker stiftete zwei Grafiken. Die Düsseldorfer Soroptimistinnen-Klubs übernehmen die Raummiete. Das Konzept erstellte der Architekt Nils Kemmerling.

Sie gründete einen der ersten Soroptimistinnen-Klubs in Düsseldorf.

Der Raum konnte nun – am 104. Geburtstag der Verlegerin – im ersten Stock des Bürgerhauses Benrath eröffnet werden. Er zeigt auf etwa 70 Quadratmetern Schautafeln zur Geschichte der Juden in Deutschland vor und nach dem Krieg und zum Leben von Lilli Marx als Verlegerin und Soroptimistin.

Titelseiten der jüdischen Zeitungen

Als Raumtrenner sind Titelseiten der jüdischen Zeitungen aufgehängt. Synagogen-Modelle und gemalte Bilder aus der Schüler-Ausstellung runden den Eindruck ab, und auch in den Schüler-Podcast kann man hier hineinhören. In Kürze soll ein Beamer startklar sein, mit dem Wolfgang D. Sauer Dokumente und Fotos an die Wand projizieren kann. Die Schau soll das Leben der Publizistin vor allem für Schulklassen präsent werden lassen. Sie ist aber auch für Erwachsene interessant. Die Ausstellung soll ab dem 19. Februar an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat von 16 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Herzstück des Raums ist eine handbetriebene Druckerpresse von 1905 aus einer Druckerei in Leverkusen. Auf einer solchen Maschine wurden wenige Hundert Meter entfernt die ersten jüdischen Nachkriegszeitungen gedruckt. Das robuste Relikt aus der Kaiserzeit ist dank der Hilfe eines älteren Mannes wieder betriebsbereit. Für ein gebrochenes Maschinenteil, das den Betrieb der eine halben Tonne schweren Maschine noch aufhielt, konnte der Benrather Rudi Kundt Ersatz herstellen.

Unter Anleitung können die Schülerinnen und Schüler damit nun selbst gesetzte Schriftstücke drucken – und sich ein bisschen so fühlen wie die jüdischen Presse-Pioniere kurz nach dem Krieg.

Düsseldorf: Lilli Marx Raum als Erinnerungsort im Bürgerhaus Benrath eröffnet

von Ute Neubauer, 28.01.2025, Ddorf-aktuell Internetzeitung Düsseldorf

Düsseldorf: Lilli Marx Raum als Erinnerungsort im Bürgerhaus Benrath eröffnet

Von Ute Neubauer

28. Januar 2025

Drei Jahre nachdem eine Straße nach Lilli Marx benannt worden war, gab es am Montag (27.1.) gleich in der Nachbarschaft, im Bürgerhaus Benrath, die feierliche Eröffnung des Lilli Marx Raums. Das Datum war nicht zufällig gewählt, sonder fiel auf den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und dem 104. Geburtstag der Jüdin Lilli Marx.

Wer Lilli Marx war wurde den zahlreichen Gästen in der vollen Aula zuerst mit einer WDR-Dokumentation näher gebracht. Wie sich die junge Lilli gefühlt haben muss, als Ausgrenzung und Anfeindung von Juden immer stärker wurden, präsentierte die Klasse 8c des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums sehr einprägsam. Damit begeisterten sie nicht nur Rita Süssmuth, die Schirmherrin des Abends. Auch Bürgermeister Josef Hinkel, Sylvia Löhrmann, Antisemitismus-Beauftragte des Landes NRW, Manuela Nitsche, Präsidentin von Soroptimist International Deutschland, Bert Römgens, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf und Jugendamtsleiter Stephan Glaremin lobten die Auseinandersetzung der Schüler mit der Person Lilli Marx.

Prof. Dr. Rita Süssmuth war bereits zur Straßeneinweihung nach Benrath gekommen. Sie hob hervor, dass Lilli Marx ein Beispiel dafür sei, dass Versöhnung möglich sei. Den Schüler*innen rief sie zu, sie sollten sich nicht einreden lassen, sie seien schwach. Gemeinsam sei man stark und wenn man sich gegenseitig helfe, schenke das Vertrauen. Mit dem Raum habe man etwas aufgebaut, das Zukunft habe.

Sylvia Löhrmann erinnerte an Roman Herzog, der 1995 den 27. Januar als Gedenktag festlegte. Dabei ging es nicht nur um Antisemitismus, sondern um unsere Demokratie und die Erinnerungskultur. Wichtig sei nicht nur das Wissen über die Geschichte, sondern die Auseinandersetzung an konkreten Beispielen, wie an Lilli Marx. In ihrem Theaterstück hätten die Schüler*innen selber erfahren, was Ausgrenzung sei.

Die Präsidentin von Soroptimist International Deutschland, Manuela Nitsche, betonte Lilli Marx Rolle als Mitgründerin des ersten Soroptimisten Clubs in Düsseldorf und ihren unermüdlichen Einsatz für Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen sowie für Menschenrechte.

Für Bert Römgens, den Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, war die Feierstunde in Benrath ein Lichtblick am Gedenktag der Befreiung des KZ Auschwitz. Lilli Marx ist für die Jüdische Gemeinde Düsseldorf eine bedeutende Person. Sie und ihr Mann Karl haben den Vorläufer der Jüdischen Allgemeinen Zeitung gegründet und damit entscheidend zur Entwicklung des jüdischen Lebens beigetragen. Bis zu ihrem Tod setzte sie sich für die Menschen ein und suchte den konstruktiven Dialog.

Allerdings ging Römges auch auf die Welle des Antisemitismus seit dem 7. Oktober 2023. Der Hamas Terror werde sogar bei Demonstrationen an der Heinrich-Heine-Universität verherrlicht und die Stadtgesellschaft habe nur zugeschaut. Wie schon in Yad Vashem vermittelt wird, soll man sich an die Vergangenheit erinnern, um die Zukunft zu gestalten. Dem stehe entgegen, dass Elon Musk bei einer AfD-Veranstaltung äußerte, es gebe “zu viel Fokus auf vergangene Schuld”. Römgens appellierte an alle Anwesenden die Werte Lilli Marx gemeinsam und respektvoll zu leben und in die Gesellschaft zu tragen sowie am 23. Februar demokratisch zu wählen.

Wolfgang D. Sauer, Leiter des Heimatarchivs Benrath, hielt den Festvortrag, in dem er die wichtigen Stationen im Leben von Lilli Marx beschrieb. Er endete mit den Worten „allen Reden müssen nun Taten folgen. „Nie wieder“ reicht nicht. Jeder muss sich dem Antisemitismus entgegenstellen“. „Demokratie sei eine Lebenseinstellung und findet nicht nur am Wahltag statt. Der Erinnerungsort soll helfen den Blick zu schärfen“. Viele Informationen zu Lilli Marx fanden die Gäste auch bei der Besichtigung des Raums wieder, der jedoch nur einen Ausschnitt abbildet. Er soll ein Impulsraum werden und als Mittler zwischen gestern, heute und morgen dienen. Die Finanzierung des Raums, der als außerschulischer Lernort allen Schulen angeboten wird, wurde neben der Zuwendung der Landschaftsversammlung Rheinland auch von Prof. Günther Uecker unterstützt, der zwei Grafiken dafür stiftete.

Die Feierstunde endete mit einer sehr einprägsamen Lesung von Schauspieler Roland Jankowsky, der musikalisch von Rainer Berger begleitet wurde. In mehreren Abschnitten las er aus Hédi Fried – „Fragen, die mir zum Holocaust gestellt werden“ und vermittelte damit den Übergang vom Leben einer jüdischen Familie über Ghetto, Arbeitslager, Konzentrationslager, Befreiung und der Zeit danach.

Wer war Lilli Marx

Geboren wurde Lilli Marx am 27. Januar 1921 in Berlin. Die Nationalsozialisten verfolgten die jüdische Familie, aber Lilli Marx gelang 1939 die Ausreise nach England. Das schafften ihre Eltern nicht mehr, sie kamen im Konzentrationslager um. In England lernte sie Karl Marx kennen, mit dem sie 1946 nach Deutschland zurückkehrte und ihn in Düsseldorf heiratete. Gemeinsam setzten sie sich für den Wiederaufbau des jüdischen Lebens in Düsseldorf ein. Sie wurden zu „Brückenbauern für Freundschaft und Aussöhnung“, betonte Wolfgang D. Sauer, Leiter des Benrather Heimatarchivs, bei seinen Ausführungen zum Leben von Lilli Marx. Ab 1946 brachte Lilli Marx mit ihrem Mann die “Allgemeine Jüdische Wochenzeitung” heraus, die zur öffentlichen Stimme der Juden in Deutschland wurde. Die Redaktionsräume waren in dem Haus an der Friedhofstraße, in dem auch das Benrather Tageblatt der Rheinischen Post lange erstellt wurde. 1966 starb Karl Marx. Lilli Marx war weiter aktiv in der Jüdischen Gemeinde und engagierte sich für die Frauengemeinschaft dort. Sie heiratete 1970 den Schriftsteller und Wittwer Alexander Czerski, der zwei Töchter hatte. Bis zu dessen Tod 1986 lebten sie abwechseln in Israel und Deutschland. Nach 1986 war sie im Vorstand der Christlich Jüdischen Gesellschaft. Ihren Lebensabend verlebte Marx im Jüdischen Seniorenheim Nelly-Sachs-Haus in Düsseldorf, bis sie am 5. April 2004 starb. Lilli Marx setzte sich zeitlebens für jüdische Frauen und die Gleichberechtigung ein.

Zum online-Artikel mit allen Bildern

Rheinische Post - 7.2.2022

Wir sind sehr stolz auf unsere Aktionen

Interview Ernestine Kunz

Ich habe festgestellt, dass viele Menschen nur vage wissen, was die Soroptimistinnen machen. Wie kommt das?

ERNESTINE KUNZ | Wir arbeiten mit vereinten Kräften daran, dass sich das ändert. 2021 feierten wir international 100-jähriges Bestehen. Der Startschuss war in Oakland in den USA. Ein Gründungsmitglied war begeistert von den Rotariern – da die keine Frauen aufnahmen (bis 1989) gründete sie dann ihren eigenen Club. Soroptimist International, kurz SI, hat heute in 118 Ländern rund 70.000 Mitglieder in über 2900 Clubs.

Wie lautet die Kurzversion, was genau machen die Soroptimistinnen?

KUNZ | Soroptimistinnen befassen sich mit Fragen der rechtlichen, sozialen und beruflichen Stellung der Frau und vertreten die Position der Frauen in der öffentlichen Diskussion. Der Name ist abgeleitet vom lateinischen sororesoptimae und bedeutet so viel wie „beste Schwestern“. Die Mitglieder verstehen dies als Maßstab für ihr eigenesVerhalten im Leben und Beruf.In Düsseldorf entstand der erste Club 1958. Heute gibt es sieben, wahrscheinlich 2022 acht.

Wieso gibt es nicht nureinen, so wäre SI auch griffiger?

KUNZ | Düsseldorf ist die einzige Stadt in Europa mit so vielen Clubs. Wir haben rund 250 Mitglieder in der Landeshauptstadt. Das ist ein Zeichen für großes Interesse an unseren Themen. In jedem Club gibt es von einem Beruf nur eine Vertreterin. Ein Club sollte nicht mehr als 40 Mitglieder haben, um so effektiv wie möglich zu bleiben.

Schließlich geht es um nachhaltigen Austausch und die intensive Unterstützung von den Frauen untereinander.

Was nehmen Sie mit aus dem Jahr 2021, dem Jahr, in dem SI 100-jähriges Bestehens feierte?

KUNZ | Es gab einige richtungsweisende Aktionen, auf die wir stolz sind. Wir wollen unter anderem die Lebensbedingungen für Mädchen und Frauen verbessern. Zu diesem Zweck organisierten die sieben SI-Clubs

Projekte und Veranstaltungen wie etwa zum Weltfrauentag und zu den Orange Days – oft zusammen mit den zwei Düsseldorfer Zonta-Clubs. Finanziell – durch Spenden und Clubbeiträge – unterstützten wir „Mutter und Kind Wohnen“ des Sozialdienstes katholischer Frauen und Männer Düsseldorf. Es gingen auch Spenden an die Düsseldorfer Kindertafel, das Trebecafe, ProMädchen und die Kreativ-Werkstatt für Mädchen.

Soroptimistinnen befassen sich auch mit Fragen der beruflichen Stellung der Frau und wollen frühestmöglich ansetzen. Inwiefern geschieht das in Düsseldorf?

KUNZ | „Rock Your Life“ zum Beispiel ist eine Initiative, die Studentinnen mit Hauptschülerinnen zusammenbringt, was die Leistungen und das Selbstvertrauen der Schülerinnen unglaublich beflügelt. Außerdem gibt es „MIA – Mädchen im Aufwind“ an der Gemeinschaftshauptschule Graf-Recke-Straße. Clubschwestern begleiten zehn Schülerinnen der Klasse 9 drei Jahre lang im Schulalltag und unterstützen sie bei der Berufsorientierung. Zudem haben wir deutschlandweit ein Mentoring-Programm für junge Frauen, die gerade ins Berufsleben eingetreten sind – „SI-LEAR“.

Sie erwähnten bereits Zonta, ebenfalls ein bedeutender Frauenclub, der auch Mädchen und Frauen vor Ort fördert.

Gemeinsam machen Sie auf Gewalt durch Prostitution aufmerksam. Gibt es nach Ihrer Einschätzung Lichtblicke?

KUNZ | Jede zur Prostitution gezwungene Frau ist eine zu viel. Auch in Düsseldorf gibt es dieses Problem, dass junge Frauen – besonders aus Osteuropa – mit Jobs gelockt werden und dann in die Fänge von Menschenhändlern geraten. Man kann sich nicht vorstellen, was diese Frauen durchmachen. Bis zu 15 Freiern werden sie täglich zugeführt, finden sich in Vergewaltigunsgsszenarien wieder. Nach drei bis vier Monaten werden sie ins nächste Bordell verschleppt, um Spuren zu verwischen, spätestens nach zwei Jahren sind diese Frauen körperlich und seelisch kaputt. Die Dunkelziffer

ist sehr hoch, da man kaum Kontakt mit den Frauen aufnehmen kann.

Welchen Einfluss haben Sie auf politischer Ebene?

KUNZ | Grundsätzlich sind wir eine nicht-politische Organisation. SI Deutschland hat aber als NGO, also Nichtregierungsorganisation, allgemeinen Konsultativstatus bei Ecosoc, der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, und ist mit Repräsentantinnen bei vielen UN-Unterorganisationen vertreten, wie WHO, UNHCR, Unesco und Unicef. Im Zusammenhang mit dem Thema Zwangsprostitution diskutieren wir auch das nordische Modell. In den skandinavischen Ländern wird Frauen die Prostitution nicht untersagt, sondern die Freier werden bestraft. In Düsseldorf planen wir zum Thema Gewalt durch Prostitution im Frühjahr eine Podiumsdiskussion.

Wenn Sie auf 2022 blicken, sind mehr SI-Clubs in der Stadt ein Ziel?

KUNZ | Es ist derzeit nicht unser Ziel, auf zehn Clubs zu kommen. Wir wollen eher die vorhandenen Clubs stärken und die Zusammenarbeit mit Zonta intensivieren. Außerdem planen wir wieder die Diskussionsveranstaltung „Düsseldorf Meets“ mit einer bekannten Düsseldorfer Persönlichkeit. Und wir wollen noch mehr Düsseldorfer Frauen für unsere Aktivitäten begeistern. Wir verstehen uns auch als Serviceclub, als Netzwerk berufstätiger Frauen. Und Netzwerken ist insbesondere für junge Frauen sehr wichtig, um für die vielen beruflichen Herausforderungen Unterstützung zu

finden.

Die Aktionen zum 40-jährigen Bestehen der Orange Days sorgten 2021 für Aufsehen. Woran erinnern Sie sich amliebsten?

KUNZ | Manchmal sind es die ganz alltäglichen Dinge, die ins Auge fallen und im Gedächtnis bleiben: Auf rund 100.000 Brötchentüten von fünf Düsseldorfer Bäckereien stand der Aufdruck „Gewalt kommt uns nicht in die Tüte“. Daneben gab es mehr als zehn Lichtinstallationen. Spektakulär waren das Ratinger Tor, der ERGO-Turm, das Riesenrad und der Kö-Bogen. Seit 1981 gilt der 25. November als Gedenktag gegen Gewalt an Frauen. 1999 erkannten die Vereinten Nationen ihn als internationalen Gedenktag an.

Das Gespräch führte Brigitte Pavetic - © Rheinische Post Verlagsgesellschaft

Düsseldorf sagt “Nein zu Gewalt an Frauen!”

Von Ute Neubauer

25.11.2021

Orange ist die Farbe der Bewegung "Nein zu Gewalt an Frauen" - "orange the world"

Die Dunkelzifferrate ist hoch, aber auch in Düsseldorf gibt es Jahr für Jahr zahlreiche dokumentierte Fälle von Gewalt gegen Frauen. Betroffen sind Opfer aus allen Schichten, denn es ist ein Vorurteil, dass die Täter nur aus bestimmten Milieus kommen. Am 25. November werden auf der ganzen Welt Aktionen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen gestartet. Auch in Düsseldorf wurden zahlreiche Aktionen organisiert.

Ursprung des Internationalen Gedenktages

Der internationale Gedenktag geht auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabal zurück, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet wurden. Der Mut der Mirabal-Schwestern bei ihrem Kampf gegen den Tyrannen gilt inzwischen als Symbol für Frauen weltweit, die nötige Kraft für das Eintreten gegen jegliches Unrecht zu entwickeln. Seit 1999 ist der 25. November von den Vereinten Nationen als Gedenktag anerkannt und soll weltweit an die Menschenrechtsverletzungen und gewalttätigen Übergriffe gegen Frauen und Mädchen erinnern. In ganz Deutschland werden als Zeichen Fahnen an öffentlichen Gebäuden gehisst.

An verschiedenen städtischen Gebäuden, wie zum Beispiel am Marktplatz vor dem Rathaus und an den Rathäusern in Benrath und Kaiserswerth, werden Aktionsflaggen des bundesweiten Hilfetelefons “Gewalt gegen Frauen” gehisst. Auf den Flaggen ist die Telefonnummer des bundesweiten Hilfetelefons “08000116016” abgedruckt. Das Hilfetelefon steht seit 2013 als bundesweites, kostenfreies Beratungsangebot rund um die Uhr vertraulich zur Verfügung. Neben einer telefonischen Beratung wird auch eine Online-Beratung angeboten. Die telefonische Beratung wird in deutscher Sprache sowie in 17 Fremdsprachen angeboten.

Jede dritte Frau statistisch betroffen

Jede dritte Frau in Europa erlebt in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes gab es 2020 insgesamt 119.164 Fälle von Partnerschaftsgewalt gegen Frauen, ein Anstieg von vier prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei ist der Bildungsstand der Täter und der Opfer nicht relevant, auch in gut situierten Umgebungen wird Gewalt gegen Frauen ausgeübt. Gerade bei dünnen Wänden in preiswerteren Wohnungen falle Gewalt eher auf, als hinter den dicken Mauern von Villen, erklärt die Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Düsseldorf, Elisabeth Wilfart. Gewalt an Frauen und Mädchen hat viele Gesichter und kann sich in Stalking, Nötigung, schwerer Körperverletzung, Vergewaltigung, Freiheitsberaubung oder Zwangsprostitution zeigen.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller: “Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist leider auch heute noch ein Thema. Umso wichtiger ist, dass wir gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren der Stadt immer wieder öffentlich hierauf aufmerksam machen. Jede und jeder einzelne von uns ist aufgerufen, nicht wegzuschauen, sondern sich klar gegen Gewalt und Diskriminierung einzusetzen.”

Terre Des Femmes

Die Terre Des Femmes Städtegruppe Düsseldorf informierte am Donnerstag an ihrem Stand in der Düsseldorfer Innenstadt über die Themen „Häusliche Gewalt/Femizide“ sowie „Menschenhandel/Prostitution“. Besonders die häusliche Gewalt sei ein Tabuthema, kritisieren sie. Betroffene würden häufig sich selbst überlassen und die Gewalt als Privatsache betrachtet. „Wir möchten die Menschen dazu ermutigen, hinzusehen und Stellung zu beziehen“ betonten die Mitstreiterinnen der Städtegruppe.

Immer wieder weist Terre Des Femmes auf die dramatischen Bedingungen von Prostituierten hin. Dabei würden Politiker/innen oft noch den Mythos der selbstbestimmten Prostituierten propagieren und den Schutz sowie die Straffreiheit der Profiteure verteidigen. Sie fordern einen Perspektivwechsel und eine Änderung nach dem Vorbild diverser europäische Länder, die den Weg des Nordischen Modells gehen. Dieses Modell sieht neben dem Schutz von Betroffenen die Kriminalisierung der Profiteure vor.

Deutscher Gewerkschaftsbund

Sigrid Wolf, Regionsgeschäftsführerin der DGB Region Düsseldorf Bergisch- Land, kritisiert, dass das thema Gewalt gegen Frauen auch in den Betrieben zu wenig Beachtung fände. „Übergriffe gegen Frauen sind ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich durch sämtliche Bildungsschichten, Kulturen und Konfessionen zieht. Nicht nur – aber ganz besonders am 25.11. – ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen, ihre Solidarität mit von Gewalt betroffenen Frauen bekunden und Nein sagen zu sämtlichen Formen von Gewalt“, so Wolf.

Der DGB fordert, in den Betrieben Notrufnummern und Aushänge am Schwarzen Brett mit Ansprechpartner*innen, Beratungsangeboten und Prävention sowie Sensibiliserung der Führungskräfte und konsequentes Vorgehen gegen Täter. Wichtig sei im privaten und beruflichen Umfeld wachsam zu sein und bei Belästigungen und Gewalt sofort einzuschreiten.

Zonta und Soroptimist

Beide Organisation sind maßgeblich an der Organisation von Aktionen zum 25. November beteiligt.

Zonta International (ZI) ist ist eine vor 100 Jahren in den USA gegründete Menschenrechtsorganisation, die sich auch in Deutschland gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Als global agierende Nichtregierungsorganisation ist Zonta mit rund 1.100 Clubs und 28.000 Mitgliedern in 63 Ländern vertreten. Seit 1969 engagiert sich Zonta International mit generellem konsultativem Status beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC).

Soroptimist International (SI) ist eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Die Mitglieder befassen sich mit Fragen der rechtlichen, sozialen und beruflichen Stellung der Frau und vertreten die Position der Frauen in der öffentlichen Diskussion. Sie setzen sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen ein und agieren dabei lokal, regional, national und global.

Aktionen rund um den 25. November

Orange your City

Für Sichtbarkeit sorgt die Aktion “Orange your City”. In Düsseldorf haben die Frauen der lokalen Clubs von Zonta International und Soroptimist International mit Unterstützung des Amtes für Gleichstellung und Antidiskriminierung die Aktion “Orange your City“ ausgeweitet. Das Hetjens-Museum, die Oper, der Kö-Bogen, die Merkur-Spiel-Arena, der PSD-Bank Dome, der ERGO-Turm, das Maxhaus, die Neanderkirche, das Ratinger Tor, die Anzeigetafel am Landtag und das Riesenrad auf dem Burgplatz werden in Orange erleuchten.

Brötchentüten

Um auf die bestehenden Hilfsangebote aufmerksam zu machen, sind in diesem Jahr durch die Düsseldorfer Clubs der internationalen Frauenrechtsorganisationen Soroptimist und Zonta International in Kooperation mit den Bäckereien Hinkel, Puppe, Pass, Herkules und der Stadtbäckerei über 100.000 Brötchentüten mit der Nummer des Hilfetelefons bedruckt worden. Diese werden am 25. November im Verkauf verwendet. Die Bäckerei Hinkel unterstützt die Aktion bereits seit 2013. Sophie Hinkel hat sich dafür eingesetzt, dass sich der Kreis der Partner in diesem Jahr deutlich vergrößert. „Da Zonta-Frauen und Soroptimistinnen ihre Kräfte bündeln, habe auch ich einfach weitere Handwerksbäcker angesprochen, damit wir alle gemeinsam ein noch entschiedeneres Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen können“, berichtet Sophie Hinkel.

Aktionsspieltag und Fotoaktion

Beim Heimspiel am Freitag, 26. November, gegen Heidenheim veranstaltet Fortuna Düsseldorf einen Aktionsspieltag. So werden Informationen zum “Internationalen Tag Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen” ausliegen, die auf das Angebot des bundesweiten Hilfetelefons aufmerksam machen. Außerdem gibt es eine Fotoaktion, bei der OB Dr. Stephan Keller, Gleichstellungsbeauftragten Elisabeth Wilfart, F95-Aufsichtsrätin Martina Voss-Tecklenburg, Mannschaftskapitän Adam Bodzek, Fortuna-Spieler Kristoffer Peterson und Vereinslegende Axel Bellinghausen deutlich machen: “Keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen”. Die Plakate werden in der Arena zu sehen sein und über die Sozialen Medien veröffentlicht. Die Düsseldorf Tourismus GmbH wird die Wendeschleife an der Arena mit den Flaggen des Hilfetelefons bestücken.

Triales Studium im Marketing - dank Soroptimist International Club Düsseldorf